“增字解经,古人所忌;现代科学方法更加缜密,应当更重视史料的真实性和严肃性。”

问:在您看来,治学、研究应该注意哪些?什么才是治学的态度?

孙机:增字解经,古人所忌;现代科学方法更加缜密,应当更重视史料的真实性和严肃性。王国维先生提倡的二重证据法,现在应该说是三重。二重证据就是出土的文献跟传世文献,就是《史记》里面有《殷本纪》,记载着商朝的事,甲骨文那是商朝的东西,当然说的更是商朝的了。二重证据就是我拿着《史记》的《殷本纪》和出土的甲骨文里面记载商朝的事来比较来研究。现在除了这二重证据还有实物,出的商朝的陶器、骨器很多东西,拿它来研究不是材料就更多了吗,就更详细了。

有不断出土,有不断新东西出来,可以把原来说得不清楚的地方说清楚了,原来说得不正确的地方正确了,那你就得更新自己的知识内容。《百科全书》不都是多少版多少版嘛,《大英百科全书》14版、15版,不断地新东西出来,原来的说法不对了,新版就改了,都是这样的事情。

拿文物研究来说,比方说定名。博物馆里上了账的东西,有时候定名也不对,定名不对它的用途就说不清楚了,你得先知道它叫什么,然后再说用途。光说圆形器、方形器,不解决问题,你得知道它当时叫什么,知道当时叫什么才能跟当时的文献联系起来,这才能清楚。它叫什么,得名从主人,即当时把它叫什么,不能现在给它另起名,另起名就起得往往不是那么回事。

“得广泛地阅读,把知识面铺开,读书真正有心得有见解,文章才能出来。”

问:文物研究需要“看图说话”。但这个看图说话,并不能自由发挥。要读懂图像,需要对图像的时代、风俗、典章制度、工艺都有深刻的了解,对涉及到的天文地理、物理数学都有知识的储备,并有着实践积累的经验。拥有这些“常识”并不容易,但您正具备了这些“常识”,并将其融入到了自己的专业领域。这当然与您的大量阅读有关。您对今天党员干部的阅读有什么建议?

孙机:比如你写一篇文章,你说什么事情,你要有证据,这个证据,一方面你要有实物的证据,一方面有文献的证据,文献的证据就是引书。现在有的文章引书好几页,长篇大段地引。实际上你引书是要将你想说的那句话,让古人先贤给你说出来,你把这句话放在你的文章里,按照逻辑推导,正好是出现在它应该出现的那个关节点上,正好应有这样一句对口的话作证明。但是没法说这句话一定在哪个地方有,这就得平常慢慢积累了。要一下子找到正好用在这儿的、正对口的,很不容易。而且这一本书里面有这么一句话说的你用得着,其他的你可能完全用不着,所以这个得慢慢积累,没有一个捷径。

我的建议还是十三经、二十四史、诸子百家从头看,还是得从最基本的看起,广泛涉猎,读书无止境。你基本上把有关的书都看过,你就具备了很多知识。现在一些同志觉得好像一摁电脑就能摁出来你要的这个材料,我说我实在没有这个本事,你要想写个文章,不是下死功夫而是摁两下电脑就出来了,这不大可能。你得广泛地阅读,把知识面铺开,读书真正有心得有见解,这个文章才能出来。

问:面对辉煌灿烂的中国古代物质文化,您对今天发扬光大这些文明成果有什么建议?

孙机:我希望将我国古代物质文化成就的史实纳入中学教材。我国古代这方面的重要成果约一百项,只讲四大发明太简单了,不足以充分激发起强烈的爱国主义热情。如能结合社会生活和中西对比来讲,就更好了。

“一棵好好的大树,上面也可能有一个叶子黄了烂掉了,摘掉就是了。”

问:党的十八大以来,党风廉政建设和反腐败斗争取得了新的明显成效。您怎样看待全面从严治党?

孙机:十八大以来,党中央全面从严治党,正风反腐,改善了党风和民风,取得了很好的成果,深得民心,人民都为之叫好。

比方说一棵好好的大树,上面也可能有一个叶子黄了烂掉了,什么都好,也有可能某个地方有问题,摘掉就是了,这样更有利于成长和发展。所以全面从严治党真的是太好了。

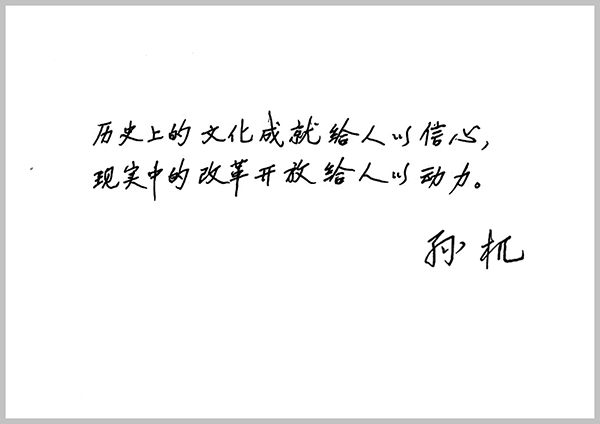

问:请您给广大党员干部题写一段寄语。

孙机:历史上的文化成就给人以信心,现实中的改革开放给人以动力。

孙机寄语

孙机简介

孙机,1929年生,著名文物专家、考古学家,现任中国国家博物馆研究馆员、中央文史研究馆馆员。主要论著有《汉代物质文化资料图说》、《中国古舆服论丛》、《仰观集——古文物的欣赏与鉴别》、《中国古代物质文化》、《从历史中醒来——孙机谈中国古文物》等。

采访札记

他让文物“从历史中醒来”

一件玉雕,他看到了中国古代各个民族文化的多源共汇;

一柄玉具剑,他摸索到了古代东西文化的交流;

一场关于豆腐出现时间的讨论,他联系到了学术的严谨……

他,是孙机,著名文物专家,中国国家博物馆研究馆员,中央文史研究馆馆员,全国美协评出的“卓有成就的美术史论家”。

看历史,很多时候我们关注的往往是或威武或悲壮或浪漫的人物、高潮迭起的历史事件、波澜壮阔的朝代更迭。然而历史上最为常见的,却是纺织、缝纫、耕种、收割、建造、起居、饮食……这些衣食住行的历史,才是大多数人的历史,才是历史的日常。孙机先生的研究,所做的就是还原这样的日常。

今年88岁的孙机先生,长期从事着中国古代物质文化的研究。他研究古代车制,研究古代服饰,也研究古代金银器、乐器、装饰品、佛教艺术品以及饮食等等,并从中找寻到反映出中外文化交流的事例。在孙机先生看来,历史这座大厦,何等辉煌壮丽,其千门万户,也当然不能用同一把钥匙打开。研究物质文化,正是探讨中国古代社会生活的一把关键钥匙。

接触孙机先生,是从《汉代物质文化资料图说》开始的。这是一本16开的厚书,涉及耕作、渔猎、窑业、冶铸、纺织、钱币、车船、武备、建筑、家具、服饰、饮食器等等方面,满满都是干货,勾勒出一幅鲜活的汉代社会图景。

翻阅孙机先生的书,可以发现,他笔下谈的大多是器物,很少看到人的影子。但这些现在被称为“文物”的器物,其实在古代大多都是日常生活用品,它们以自己的功能,在当时的社会生活中有着自己的位置,发挥着独特的作用。而每一个人,都与这些器物有着或多或少的关系,都和他所处时代的物质文化不可分割。当文物学者去挖掘、探讨这些器物的时候,就从中看到了活的历史。

孙机先生这样说:“它们如同架设在时间隧道一端之大大小小的透镜,从中可以窥测到活的古史。倘使角度合宜,调焦得当,还能看见某些重大事件的细节、特殊技艺的妙谛,和不因岁月流逝而消褪的美的闪光。”

采访的地点是在孙机先生的家。小小的客厅一面是书柜,书柜上整整齐齐摆满了书。沙发边的墙上,挂着孙机先生自撰自书的对联:“日丽橙黄橘绿,云开鹏举鹰扬。”孙机先生坐在桌前,娓娓道来那些如同被日光照射一样发出绚丽多彩光芒的物质文化的故事。

孙机先生常说自己所知道的不过是常识。但这种常识对于一般人来说是陌生的。对于我们而言,文物是遥远时空中的遗留,依靠科技手段,我们或许可以得知它的年代,但它所蕴含的内涵、所承载的文化密码,却仍需要学者们的研究和阐释。孙机先生对文物的研究,不仅仅是研究这些文物的特点、形制、名称或者工艺,而是通过文物去探求历史,去探求文化的变迁,去探求古人的精神世界。如此庞杂的内容,从一件小小的器物展现,正是孙机先生为我们所打开的世界。

让不会说话的“东西”开口,并不容易。读孙机的书,不难发现,他的所有论证,都尽量用出土的实物为依据,从来不随意发挥想象;他所引用的材料,包含出土实物与古今文献,考据论证从未轻此薄彼;他的论述,从字形到文献记载到文物举例到艺术风格等等都有涉及,多角度、多方面;他书中的插图,常常是亲手摹绘;他的《汉代物质文化资料图说》每次新版,都会补入各地汉代考古新发现的梳理和考辨……

这并不是一个讨巧的方法,而是一项艰苦的作业。这种严谨的治学态度、深厚的文学功力、凝练的语言表达,都给后学以启示。

访谈中,孙机先生从建筑说到农业,从纺织说到冶金,说金缕玉衣究竟是什么,说古代的各民族文化本身所具有的共性,说研究东西方文化交流要注意的地方……平常的生活,细微的关键,宏大的背景,就隐藏在其间。

在孙机先生所有的著作中,最喜欢的书名是《仰观集》。仰观宇宙之大,俯察品类之盛。对他而言,所研究的虽然是没有生命的器物,折射的却都是鲜活的历史和鲜活的人。他在长长的历史河流中,捞起一块木板,一件青铜,一缕丝线,一把长刀,一面铸造出花纹的铜镜……从中看到了普通人的生活,看到了人的审美与劳动,看到了人的智慧与创造。

用自己的研究,还原古人的生命与情感,丰富我们的视野,触动我们的内心,增强我们的文化自信。孙机先生乐此不疲。(中央纪委监察部网站 施希茜)